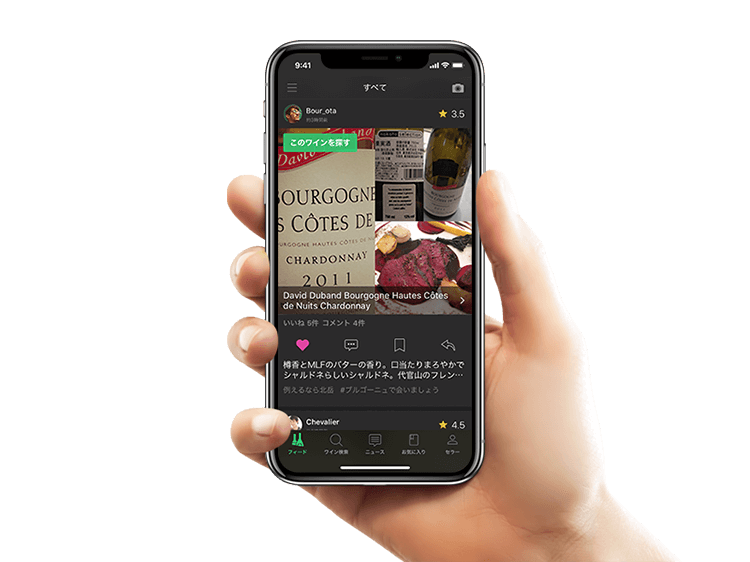

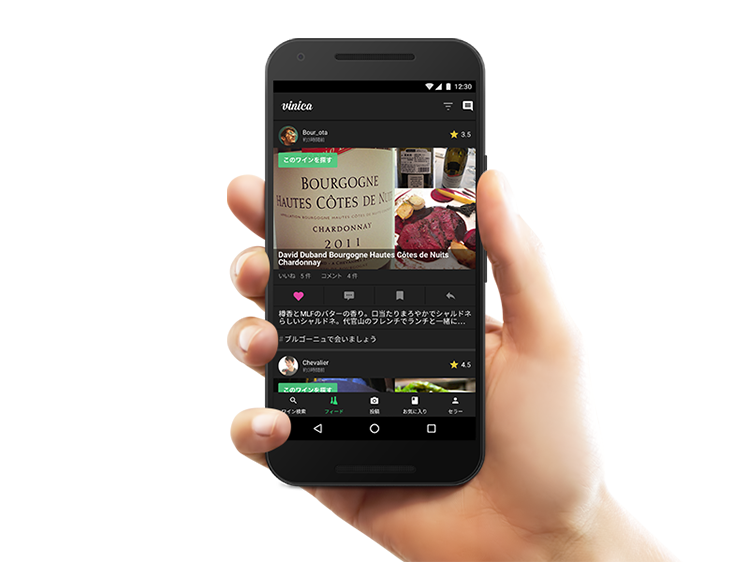

このワインを探す

REVIEWS

| ワイン | Gérard Bertrand Le Viala(1999) | ||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 評価 | |||||||||||||||||||||

| 味わい |

| ||||||||||||||||||||

| 香り | |||||||||||||||||||||

| 詳細 |

|

COMMENTS

(続き) コルクはソムリエ・ナイフで、意外とすんなりと開栓出来た。 コルクの乾燥が懸念されたが(乾燥すると収縮して弾力を失い、空気が通り易くなる。即ち、酸化が進む原因となる)、瓶内から解き放たれたコルクは三分の二程まで赤みを帯びていた(やはり、収縮し、空気が通り易くなっていたということか…)。 続いて、外気に触れた瓶の入口に鼻を近づけてみる。 酸化特有の酸っぱいような焦げ臭いような香りもしたが、フルボディ特有のしっかりした香りも確かに感じられた。 ボルド一型のグラスに注ぐと、フルボディならではの濃いレンガ色の色味がグラスを支配した。 改めて香りを確認してから、半ば恐る恐る、口に含んだ。 開栓時に感じた「酸っぱさ」感は飲み口にはない。完熟による甘味も感じる。 最初こそ、酸化が進んだことによる「詰まったような渋味」が気になったが、料理と合わせて飲み進む内に殆ど苦にならなくなった。 秀でたワインはどんな状態になろうともそのたたずまいを魅せてくれる。 勿論、ベストとは言い難いが、買って、飲んでみた甲斐はあった。 決してグビグビ飲らず、ボトルの五分の二程をじっくり味わいながら飲み、再びコルクを締めた。 残りもまた何れ、丁寧に味わおう。 そして、いつしか再びめぐり逢えたなら、その時は本来の味を大切な人と共に…。 このボトルのことは、『ヴィノスやまざき』の渋谷店と自由が丘店のスタッフ一人ずつに語ったことがある。1999年のものであることも知った上で、二人共とても羨ましがっていた。 二人の顔を思い出すにつけ、やは り、ベストな状態で飲むべきだったという後悔は残る。 全て空けても、勿論、空瓶は永久保存である。 良し、いつ出逢えるか判らないけれども、いつかまためぐり逢うぞ! ☆ この時のプライヴェートな日記にはこう書き残してある。 ☆ ワインは丹念な行程を経て、長旅の末に我々の手元に渡る。 一番良い状態で飲まないと、彼方の造り手達にも、自然の恩恵であるワイン自身にも申し訳ない。 それは、人やその創作に対しても言えることだ。 想像したり、考えたり、配慮したりは、どの関係においても大切なのだと思う。 未知のワイナリー(生産者、延いては、生活者)、名も知らぬ他者に、日々、思いを確と馳せる。 そんな精神性が、閉塞感で息苦しい今の日本を変えていくのではないか。 深夜、フルボディのワインの余韻にいつまでも浸りながら、ぼんやりと思った。 ☆ 因みに、開けるのに勇気が必要だったこのボトルと向き合うきっかけを与えてくれた映画とは、ワイン好きの方ならご存じかと思うけれども、『トスカーナの休日』(2003)という作品。

テスト30395

貴重な1本を入手しながらいい加減な保存状態のままに何年もなかなか開けられなかった。 あるワイン絡みの映画(DVD)を観て、開ける決心を…。 その時に綴った文章。 ☆ 私にとってはスペシャルな1本。 私の晶肩蔵元口スピタレ(ラングドック)の「ジェラール・ベルトラン“ラ・ヴィアラ”1999」。 なかなか入手出来ない逸品。 入手したのは数年前(今世紀に入って数年)。 自由が丘のスーパー、『大丸ピーコック』のワイン・コーナー。 勿論、『ヴィノスやまざき』自由が丘店が出来る前で、まだそのスタッフ(ワイン・アドバイザー)が『大丸ピーコック』のワイン・コーナ一に存在していた頃。 スタッフと会話している内に、熱心なロスピタレ・ファンであることを告げたら、奥の方から持って来てくれたのだった。 「実は、オーナ一のベルトランさんが来日して、当店にも来て下さって…」と言って見せてくれたその1本のボトル。手書きのナンバリングが刻まれたエチケットにサインペンで書かれてあったのはベルトラン氏のサイン。 長年馴染みのロスピタレでも、初めて目にするボトル。更にオーナ一、あのジェラール・ベルトランの直筆サイン。 「コレ、買えるんですか?」と、興奮を抑え切れずに、目を輝かせて尋ねた。 「お話を聞いて、この人にならと思いました。喜んで」と、笑顔のスタッフ。 勿論、即、購入(七千円台だったかと思った)。 「ロスピタレがお好きな方の手に渡って、本当に良かった」とスタッフは言ってくれた。 このスペシャルなワイン、「ラ・ヴィアラ」について説明しよう。 3ヘクタールという極僅かな畑での限定生産で年間800ケースのみが市場に出される。葡萄品種は、シラー60%、グルナッシュ25%、カリニャン15%のブレンド。何れも古木を使用。順に、樹齢30年、樹齢50年、樹齢80年というのだから、その価値がお判りいただけるだろう。古木に出来た葡萄は手摘みで丁寧に収穫され、さらに選果され、ワインが作られる。そして、フレンチオークで熟成すること15ヶ月。 正しく、取って置きの1本。 私が運良く入手出来た1本の手書きナンバ一は、「3534/662」とある。 前者が本数、後者がケース数であろう。 これまで出遭った口スピタレのワインでは最も高価。しかもオーナ一の直筆サイン入りである。 滅多なことでは開栓出来ない。 取って置きの時に、同じワイン好きの仲間と共に、と思い、自宅に持ち帰ると寝かせて保存し続けた。 が、セラ一を持たぬワイン好きの悲劇が…。 真夏の猛暑(不在時はクーラ一も入れてないから相当高い室温になってる)で、同じように寝かせていたワインは開ける度に酸化が進み、本来の風味を逸していたのだ。 それを実感した最初の年に開栓してしまえば良かったのだが、「取って置きのワイン」はなかなか開ける勇気がない(貧乏性である)。 そして、次の年の夏もまた…。 更に、次の年の夏もまた…。 今年の夏もそうやって過ごさせてしまっていた。 もうこの時点で飲むのは断念。 このまま開けることなく、その重さを感じながら眺めていようという境地に至った。 が、今夜、件の映画を観ていたら、映画の趣旨も相侯って、「このままじゃいかん!」と思い立ってしまった。 酸化が進んでいてもイイじゃないか。優れ物ワインなら、例え本来の味でなくても、魅力の一端を見出だせるに違いないと…。 で、特別な日でもないし、一緒に飲む相手もいないけれども、開けてみることにしたのだ。 霜降り肩口一スのステーキ、イベリコ豚の生ハム、青カビ・チーズ、コトコト煮込んだオニオン・スープ、バゲットをテーブルにセッティングして、いざ、抜栓! (続く)

テスト30395